Now Reading: Ketika Jempol Menghakimi: Menelisik Fenomena “Cancel Culture” di Era Media Sosial

-

01

Ketika Jempol Menghakimi: Menelisik Fenomena “Cancel Culture” di Era Media Sosial

Ketika Jempol Menghakimi: Menelisik Fenomena “Cancel Culture” di Era Media Sosial

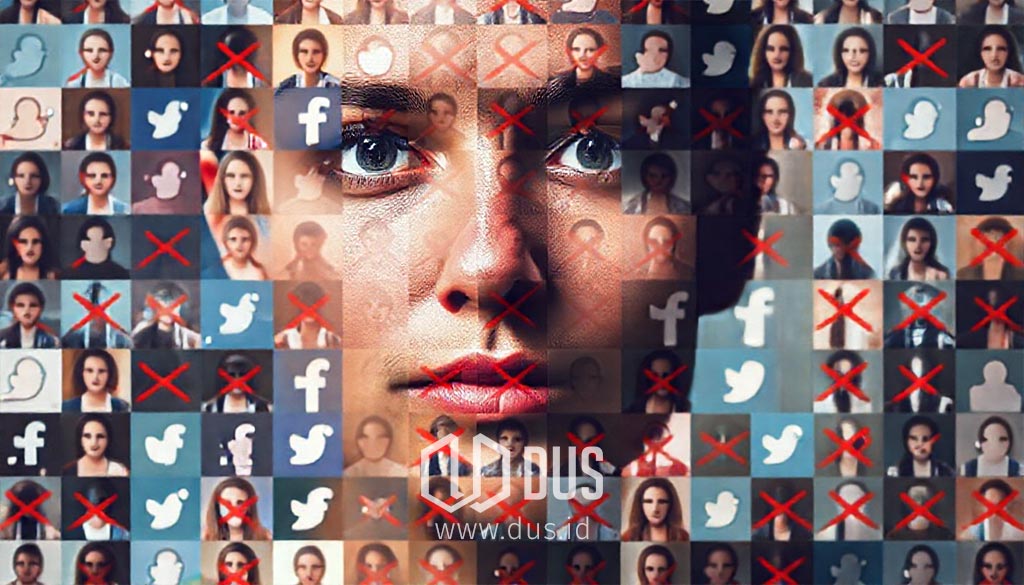

Di era media sosial yang serba cepat, satu unggahan atau komentar bisa berujung pada konsekuensi yang tak terduga. Fenomena “Cancel Culture” telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan digital kita, di mana “jempol” netizen memiliki kekuatan untuk menghakimi dan “membatalkan” seseorang atau sesuatu. Dari tokoh publik hingga merek ternama, tak ada yang luput dari sorotan tajam dan potensi “pembatalan” ini. Namun, di balik aksi cepat dan reaksi instan ini, muncul pertanyaan penting: apakah “Cancel Culture” adalah bentuk keadilan digital, atau justru “perburuan penyihir modern” yang membungkam kebebasan berekspresi? Mari kita telusuri lebih dalam fenomena yang tengah mengguncang dunia maya ini.

Asal Mula dan Perkembangan “Cancel Culture”: Dari Akuntabilitas ke Polarisasi

Sebenarnya, ide di balik “Cancel Culture” bukanlah hal yang baru. Sejak dulu, masyarakat memiliki mekanisme untuk mengucilkan individu yang dianggap melanggar norma. Namun, dengan adanya media sosial, dampaknya menjadi lebih luas dan cepat.

Awalnya, “Cancel Culture” muncul sebagai bentuk kritik sosial terhadap tokoh publik yang melakukan tindakan atau ucapan yang dianggap diskriminatif, rasis, atau seksis. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan mendorong akuntabilitas. Namun, seiring berjalannya waktu, fenomena ini meluas dan menyasar berbagai kalangan, bahkan untuk hal-hal yang relatif sepele.

Perkembangan “Cancel Culture” juga dipengaruhi oleh polarisasi politik dan sosial yang semakin tajam. Media sosial menjadi arena di mana perbedaan pandangan sering kali berujung pada konflik dan saling serang. Dalam konteks ini, “Cancel Culture” sering kali digunakan sebagai senjata untuk membungkam lawan politik atau kelompok yang dianggap berseberangan.

Dampak Positif dan Negatif: Antara Keadilan dan Ketakutan

Seperti dua sisi mata uang, “Cancel Culture” memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, fenomena ini dapat menjadi alat untuk menyuarakan ketidakadilan dan mendorong akuntabilitas. Tokoh publik yang melakukan kesalahan diharapkan dapat belajar dari kesalahannya dan memperbaiki diri.

Namun, di sisi lain, “Cancel Culture” juga berpotensi menjadi alat pembungkaman ekspresi. Kritik yang berlebihan dan tidak proporsional dapat menghancurkan karir seseorang tanpa memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Selain itu, fenomena ini juga dapat menciptakan iklim ketakutan, di mana orang-orang takut untuk menyuarakan pendapat mereka karena takut di-cancel.

Dampak negatif lainnya adalah potensi terjadinya “mob justice” atau penghakiman massa. Di era digital, informasi dapat menyebar dengan cepat dan sering kali tidak akurat. Hal ini dapat menyebabkan seseorang menjadi korban penghakiman publik tanpa melalui proses yang adil.

Sisi Gelap “Cancel Culture”: Senjata untuk Menjatuhkan

Selain fungsinya sebagai alat kritik sosial, “Cancel Culture” memiliki potensi besar untuk disalahgunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan pihak tertentu. Berikut adalah penjelasan lebih rinci:

- Manipulasi Narasi dan Konteks. Ini berarti bahwa informasi yang sebenarnya netral atau bahkan positif dapat diubah menjadi negatif dengan menghilangkan bagian-bagian penting atau menambahkan interpretasi yang salah. Misalnya, sebuah video singkat yang menunjukkan seseorang berbicara dengan nada tinggi dapat dipotong dan disebarkan tanpa konteks, sehingga orang tersebut tampak marah atau agresif.

- Penggunaan Bot dan Troll. Bot adalah program komputer yang otomatis melakukan tindakan di internet, seperti menyebarkan pesan atau mengikuti akun. Troll adalah orang yang sengaja memprovokasi atau mengganggu orang lain di internet. Dalam konteks “Cancel Culture”, bot dan troll dapat digunakan untuk memperkuat kampanye negatif dengan menyebarkan disinformasi, memicu kemarahan, dan menciptakan kesan bahwa banyak orang mendukung tindakan “cancel”.

- Dampak pada Kebebasan Berekspresi. Efek “chilling” adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perasaan takut atau enggan untuk mengungkapkan pendapat karena takut akan konsekuensinya. Dalam konteks “Cancel Culture”, orang-orang mungkin takut untuk berbicara tentang isu-isu kontroversial atau mengungkapkan pandangan yang berbeda karena takut di-cancel. Hal ini dapat menghambat diskusi publik yang sehat dan menghalangi pertukaran ide yang beragam.

- Kurangnya Proses Hukum yang Adil. Dalam sistem hukum, seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Namun, dalam “Cancel Culture”, seseorang dapat dihukum oleh opini publik tanpa melalui proses pembuktian yang layak. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan merusak prinsip-prinsip hukum yang mendasar.

- Dampak Ekonomi dan Profesional. “Cancel Culture” dapat menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaan, kontrak, atau peluang bisnis karena tindakan publik. Misalnya, seorang artis dapat kehilangan kontrak iklan atau seorang karyawan dapat dipecat karena unggahan media sosial yang dianggap ofensif.

- Peran Media Sosial dalam Penyebaran Cepat. Media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat dan luas. Hal ini dapat menyebabkan seseorang menjadi sasaran “Cancel Culture” dalam waktu singkat, bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk membela diri. Algoritma media sosial juga dapat memperkuat efek ini dengan memprioritaskan konten yang kontroversial dan memicu emosi.

- Efek “Witch Hunt” (Perburuan Penyihir). Istilah ini mengacu pada situasi di mana orang-orang saling menuduh dan menghakimi tanpa bukti yang kuat, mirip dengan perburuan penyihir di masa lalu. Dalam konteks “Cancel Culture”, hal ini dapat menciptakan suasana ketakutan dan kecurigaan di masyarakat.

- Hilangnya Ruang untuk Pertumbuhan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. “Cancel Culture” sering kali tidak memberikan ruang bagi orang untuk belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki diri. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan sosial.

- Polarisasi dan Fragmentasi Sosial. “Cancel Culture” dapat memperkuat perpecahan antar kelompok dengan pandangan yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan polarisasi dan fragmentasi sosial, di mana orang-orang semakin terpecah belah dan sulit untuk berkomunikasi.

- Disinformasi dan Manipulasi. Pihak-pihak tertentu dapat menciptakan dan menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan untuk menjatuhkan lawan mereka. Ini sering kali dilakukan dengan tujuan politik atau ekonomi.

- Efek “Chilling” (Efek Mendinginkan). Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini adalah efek di mana orang-orang menjadi takut untuk menyuarakan pendapat mereka karena takut akan konsekuensinya.

- Kerusakan Reputasi yang Tidak Proporsional. Kesalahan kecil atau kesalahpahaman dapat menyebabkan kerusakan reputasi yang sangat besar bagi individu atau organisasi, terutama di era media sosial.

- Tekanan untuk Menyerah pada Tuntutan Publik. Perusahaan atau individu sering kali merasa terpaksa untuk memenuhi tuntutan publik, bahkan jika tuntutan tersebut tidak adil atau tidak proporsional, karena takut akan boikot atau kecaman publik.

- Penyalahgunaan oleh Kompetitor Bisnis. Pesaing bisnis dapat menggunakan “Cancel Culture” sebagai alat untuk menyerang reputasi dan kredibilitas pesaing mereka, yang dapat berdampak pada penjualan dan pangsa pasar.

- Dampak Psikologis yang Merusak. Menjadi sasaran “Cancel Culture” dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, trauma, rasa malu, dan ketakutan sosial.

- Peran Algoritma Media Sosial dalam Memperkuat “Cancel Culture”. Algoritma media sosial sering kali memprioritaskan konten yang kontroversial dan memicu emosi, yang dapat memperkuat efek “Cancel Culture”. Selain itu, efek ruang gema, penyebaran informasi yang cepat, dan anonimitas di media sosial juga dapat berkontribusi pada fenomena ini.

- Penggunaan “Cancel Culture” sebagai alat untuk menutupi kesalahan yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Dalam beberapa kasus, kelompok atau individu yang berkuasa dapat menggunakan “Cancel Culture” untuk mengalihkan perhatian dari kesalahan atau pelanggaran yang mereka lakukan.

- “Cancel culture” berpotensi menghambat inovasi dan kreatifitas. Rasa takut akan dikritik atau di-cancel dapat membuat orang enggan untuk mengambil risiko atau menyuarakan ide-ide baru, yang dapat menghambat inovasi dan kreativitas.

Batasan yang Perlu Diperhatikan: Etika Digital dan Tanggung Jawab

Penting untuk diingat bahwa kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan tanpa batas. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kebebasannya dengan bijak dan menghormati orang lain. Kritik yang membangun tentu saja diperbolehkan, namun kritik yang bersifat menghina, merendahkan, atau menyebarkan kebencian tidak dapat dibenarkan.

Dalam konteks “Cancel Culture”, penting untuk mengembangkan etika digital yang sehat. Sebelum menyebarkan informasi atau menghakimi seseorang, kita perlu memastikan kebenaran informasi dan mempertimbangkan dampaknya.

Mencari Keseimbangan: Dialog Konstruktif dan Empati

Lalu, bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kritik sosial dan kebebasan berekspresi? Jawabannya terletak pada dialog yang konstruktif. Alih-alih langsung menghakimi dan mengucilkan, kita perlu memberikan ruang bagi orang lain untuk menjelaskan diri dan memperbaiki kesalahan mereka.

Selain itu, penting juga untuk mengembangkan budaya saling pengertian dan toleransi. Tidak semua orang memiliki latar belakang dan pandangan yang sama. Kita perlu belajar untuk menghargai perbedaan dan menghindari generalisasi yang berlebihan. Empati juga memegang peranan penting. Cobalah untuk memahami perspektif orang lain sebelum mengambil kesimpulan.

Peran Media dan Pendidikan: Membangun Literasi Digital

Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, media perlu menyajikan informasi secara akurat dan berimbang, serta menghindari sensasionalisme yang dapat memicu “Cancel Culture”.

Pendidikan juga memegang peranan penting dalam membangun literasi digital. Masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan salah, serta memahami dampak dari tindakan mereka di dunia digital.

Kesimpulan: Menuju Ruang Publik yang Inklusif dan Beradab

“Cancel Culture” adalah fenomena kompleks yang memiliki dampak positif dan negatif. Penting bagi kita untuk memahami batasan-batasan dalam mengkritik dan menyuarakan pendapat. Mari kita gunakan kebebasan berekspresi dengan bijak dan bertanggung jawab, sehingga kita dapat menciptakan ruang publik yang lebih inklusif, beradab, dan adil. Dengan dialog konstruktif, empati, dan literasi digital yang kuat, kita dapat menavigasi kompleksitas “Cancel Culture” dan membangun masyarakat yang lebih baik.

Previous Post

Next Post

-

01Kuliner Fungsional: Makanan Bukan Hanya Enak, Tapi Juga Mengatasi Masalah Kesehatanmu

01Kuliner Fungsional: Makanan Bukan Hanya Enak, Tapi Juga Mengatasi Masalah Kesehatanmu -

02Tutorial Gambar AI, Seri Pertama: Fondasi Seni AI – Gaya Realistis dan Klasik

02Tutorial Gambar AI, Seri Pertama: Fondasi Seni AI – Gaya Realistis dan Klasik -

035 Teknologi yang Akan Mengubah Dunia

035 Teknologi yang Akan Mengubah Dunia -

04Five-Layer Cake: Cara Sederhana Memahami Kompleksitas AI

04Five-Layer Cake: Cara Sederhana Memahami Kompleksitas AI -

05Jika Kamu Mengira Kimono Hanya Ada 1 Jenis, Kamu Akan Terkejut!

05Jika Kamu Mengira Kimono Hanya Ada 1 Jenis, Kamu Akan Terkejut! -

06Sensory Eating: Seni Menikmati Makanan untuk Pengalaman Kuliner yang Lebih Kaya

06Sensory Eating: Seni Menikmati Makanan untuk Pengalaman Kuliner yang Lebih Kaya -

07Rusia-gate: Skandal Hoaks Terbesar yang Mengguncang Dunia Politik

07Rusia-gate: Skandal Hoaks Terbesar yang Mengguncang Dunia Politik