Now Reading: Woke Culture dan Cancel Culture: Duet Berbahaya yang Merusak Kebebasan Berpikir dengan Akal Sehat

-

01

Woke Culture dan Cancel Culture: Duet Berbahaya yang Merusak Kebebasan Berpikir dengan Akal Sehat

Woke Culture dan Cancel Culture: Duet Berbahaya yang Merusak Kebebasan Berpikir dengan Akal Sehat

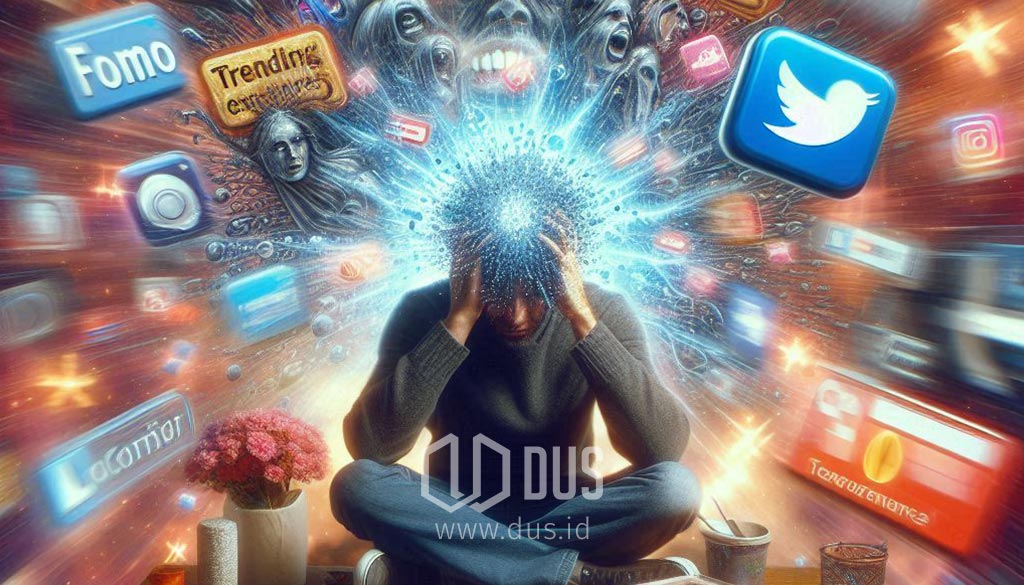

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah menyaksikan pertumbuhan pesat dari fenomena Woke Culture dan Cancel Culture. Awalnya, kedua budaya ini muncul sebagai respons yang dapat dipahami terhadap ketidakadilan sosial dan diskriminasi, dengan tujuan mulia untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara dan inklusif.

Namun, seiring perkembangannya, gerakan ini mulai menunjukkan potensi sisi gelapnya—menghambat kebebasan berpikir, menciptakan tekanan sosial yang berlebihan yang dapat berdampak psikologis signifikan, dan bahkan menghasilkan kebijakan ekstrem yang oleh sebagian pihak dianggap bertentangan dengan prinsip rasionalitas dan akal sehat—yang sangat merusak.

Alih-alih memperjuangkan keadilan secara sehat dan terbuka, Woke Culture dan Cancel Culture terkadang berujung pada penghapusan diskusi yang berlawanan, membungkam individu yang memiliki pandangan berbeda, dan secara implisit memaksa masyarakat untuk mengikuti pola pikir tertentu tanpa memberikan ruang yang cukup untuk mempertanyakan validitasnya. Artikel ini akan mengulas dampak negatif dari kedua budaya ini, memberikan contoh nyata dari berbagai aspek kehidupan, serta mencari solusi yang lebih konstruktif untuk menghadapi tekanan yang mereka ciptakan.

Definisi dan Asal-usul Woke Culture & Cancel Culture

Apa Itu Woke Culture?

Istilah woke awalnya digunakan dalam konteks sosial sebagai bentuk kesadaran yang diperlukan terhadap ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Gerakan ini memiliki niat baik untuk memerangi diskriminasi berdasarkan ras, gender, dan orientasi seksual, serta memperjuangkan hak-hak kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Namun, seiring waktu, Woke Culture dalam beberapa manifestasinya mulai menunjukkan perkembangan yang ekstrem. Kesadaran sosial yang awalnya positif berpotensi berubah menjadi bentuk tekanan ideologis, di mana individu dan institusi merasa dituntut untuk secara aktif dan tanpa kritik mengikuti nilai-nilai yang dianggap woke, tanpa ruang yang memadai untuk mempertanyakan atau mendiskusikannya secara terbuka. Jika seseorang berani mengajukan pertanyaan atau mempertimbangkan narasi yang dianggap “benar” oleh kelompok woke, mereka berisiko tinggi untuk dikecam dan dikucilkan secara sosial.

Apa Itu Cancel Culture?

Cancel Culture adalah mekanisme sosial yang digunakan untuk memberikan sanksi kepada seseorang atau kelompok yang dianggap “tidak sejalan” dengan norma-norma yang berlaku dalam Woke Culture. Praktik ini sering kali diwujudkan melalui:

- Boikot sosial, di mana seseorang dijauhi atau diserang secara intens di media sosial, yang dapat berujung pada isolasi.

- Penghapusan peluang profesional, seperti pemecatan dari pekerjaan, pembatalan kontrak, atau larangan berpartisipasi dalam industri tertentu, yang dapat memiliki konsekuensi ekonomi yang serius.

- Doxxing, yaitu penyebaran informasi pribadi seseorang dengan tujuan untuk merusak reputasi dan memicu serangan terhadap mereka.

Pada awalnya, Cancel Culture mungkin digunakan untuk menyoroti perilaku yang benar-benar tidak etis dan menimbulkan kerugian nyata. Namun, dengan berjalannya waktu, praktik ini berkembang menjadi alat yang terkadang digunakan untuk menghukum seseorang hanya karena memiliki pandangan yang berbeda atau melakukan kesalahan yang tidak proporsional dengan hukuman yang diberikan.

Bagaimana Keduanya Saling Berkaitan?

Woke Culture dan Cancel Culture sering kali beroperasi secara sinergis dalam menciptakan suatu bentuk kontrol sosial. Woke Culture cenderung menetapkan serangkaian nilai dan narasi ideologis yang dianggap harus diterima, sementara Cancel Culture berfungsi sebagai mekanisme penegak tidak tertulis terhadap aturan-aturan tersebut—berpotensi membungkam siapa pun yang secara terbuka menolak atau mempertanyakan narasi utama.

Akibatnya, banyak individu kini mungkin merasa hidup dalam ketidaknyamanan atau bahkan ketakutan untuk menyuarakan opini pribadi mereka, terutama jika opini tersebut dianggap tidak sesuai dengan pandangan dominan. Mereka khawatir bahwa setiap kata atau tindakan mereka berpotensi disalahartikan dan berujung pada serangan sosial yang dapat merusak kehidupan pribadi dan profesional mereka.

Dampak terhadap Kebebasan Berpikir

Dalam masyarakat yang sehat dan dinamis, diskusi yang beragam dan terbuka merupakan fondasi penting untuk mengidentifikasi dan menemukan solusi terbaik bagi berbagai isu sosial yang kompleks. Namun, Woke Culture dan Cancel Culture, dalam manifestasi ekstremnya, berpotensi menyebabkan terhambatnya kebebasan berpikir, di mana individu mungkin merasa takut untuk menyampaikan pendapat yang berbeda atau berlawanan dengan arus utama karena khawatir akan konsekuensinya.

Beberapa dampak nyata dari fenomena ini meliputi:

- Tekanan sosial yang ekstrem dan potensi dampak psikologis – Banyak orang mungkin memilih untuk diam dan menghindari diskusi kontroversial daripada menghadapi risiko dikucilkan, diserang secara daring, atau mengalami kecemasan sosial akibat takut salah bicara. Spektrum pengalaman korban tekanan ini pun beragam, dari sekadar komentar negatif hingga isolasi sosial yang mendalam.

- Terhambatnya diskusi intelektual yang konstruktif – Akademisi, ilmuwan, dan profesional di berbagai bidang mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam mengangkat isu-isu kontroversial atau menyampaikan temuan penelitian yang sensitif karena takut akan reaksi dan konsekuensi sosial atau profesional. Hal ini dapat menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu penting.

- Potensi pembatasan kreativitas dan inovasi – Industri hiburan, seni, dan sastra dapat mengalami semacam sensor diri yang berlebihan karena para kreator khawatir memunculkan kontroversi atau kritik dari kelompok-kelompok yang menganut pandangan woke tertentu, yang pada akhirnya dapat membatasi keberagaman ekspresi dan ide.

Salah satu contoh nyata yang sering dikutip adalah kasus J.K. Rowling, penulis Harry Potter, yang menerima kecaman luas dari kelompok woke karena pandangannya tentang isu-isu terkait gender. Kontroversi bermula dari komentar dan esai publik Rowling di mana ia menyatakan keyakinannya bahwa jenis kelamin biologis adalah nyata dan penting, terutama dalam konteks ruang khusus wanita (seperti toilet dan ruang ganti) dan partisipasi dalam olahraga. Ia juga mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi dampak dari gerakan transgender terhadap keamanan dan hak-hak perempuan, serta mendefinisikan ulang konsep ‘wanita’ hanya berdasarkan identitas gender tanpa mempertimbangkan aspek biologis. Meskipun pandangannya ia sampaikan dalam konteks kebebasan berpendapat dan perlindungan hak-hak wanita berdasarkan jenis kelamin biologis, pandangan ini dianggap transfobia oleh banyak pihak, sehingga ia menjadi target Cancel Culture dan mengalami tekanan sosial yang signifikan, termasuk seruan untuk memboikot karyanya.

Kerusakan terhadap Akal Sehat dan Mentalitas Generasi Muda

Generasi muda merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pengaruh Woke Culture, karena mereka tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial yang sangat dipengaruhi oleh dinamika daring dan tekanan kelompok sebaya. Ada kekhawatiran bahwa sebagian dari mereka mungkin diajarkan untuk menerima narasi tertentu tanpa mengembangkan kemampuan untuk mempertanyakannya secara kritis, yang pada akhirnya berpotensi menghambat perkembangan kemampuan berpikir analitis dan independen.

Beberapa potensi dampak buruknya adalah:

- Potensi perkembangan mentalitas korban yang berlebihan dan kurangnya resiliensi – Alih-alih membangun ketahanan mental dalam menghadapi perbedaan pendapat dan tantangan, sebagian individu mungkin menjadi lebih rentan terhadap kritik atau pandangan yang berbeda, bahkan jika opini tersebut disampaikan dengan hormat, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengatasi kesulitan dan membangun karakter yang kuat.

- Potensi peningkatan sensitivitas yang tidak proporsional terhadap perbedaan pendapat – Sebagian orang mungkin menjadi terlalu mudah tersinggung atau marah terhadap opini yang berbeda, bahkan jika opini tersebut disampaikan dengan hormat, yang dapat menyulitkan terjadinya dialog yang produktif dan konstruktif dalam masyarakat. Hal ini juga dapat membatasi kemampuan mereka untuk memahami perspektif yang beragam.

- Polarisasi ekstrem dan kesulitan dalam dialog lintas perbedaan – Woke Culture berpotensi memperdalam polarisasi dalam masyarakat, membagi orang ke dalam kelompok-kelompok yang saling curiga dan bermusuhan, sehingga semakin sulit untuk membangun jembatan komunikasi dan mencapai pemahaman bersama dalam mengatasi isu-isu sosial.

Dampak Ekstrem Woke Culture terhadap Kebijakan Sosial dan Moral

Woke Culture bukan hanya fenomena lokal, tetapi telah berkembang menjadi gerakan global yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di banyak negara. Dari Amerika Serikat hingga Eropa, Australia, dan Asia, konsep ini telah membentuk wacana publik, mempengaruhi sistem pendidikan, dan bahkan merambah dunia bisnis dengan implikasi yang beragam.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai respons dan perdebatan mengenai dampak ekstrem dari Woke Culture. Salah satu contoh paling mencolok adalah kebijakan pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat, yang sejak kembali menjabat sebagai Presiden pada tahun 2025, melakukan serangkaian langkah yang dipandang sebagai koreksi besar-besaran terhadap berbagai inisiatif yang dianggap terlalu woke.

1. Pemaksaan Kesetaraan Gender di Luar Batas Logis

Kesetaraan gender adalah prinsip penting dalam masyarakat modern, tetapi dalam beberapa kasus, penerapannya menjadi kontroversial ketika dianggap mengabaikan perbedaan biologis yang relevan dalam konteks tertentu. Salah satu contoh yang sering diperdebatkan adalah kebijakan yang memungkinkan atlet pria biologis berkompetisi dalam kategori olahraga wanita.

Contoh: Kasus Lia Thomas, seorang atlet transgender yang berkompetisi dalam kejuaraan renang NCAA wanita, memicu perdebatan sengit tentang keadilan dalam olahraga. Keberhasilannya dalam kompetisi wanita setelah sebelumnya berkompetisi sebagai pria menimbulkan pertanyaan mendasar tentang apakah kebijakan inklusif ini benar-benar adil bagi atlet perempuan secara biologis. Isu serupa juga muncul terkait kebijakan yang mengizinkan individu transgender (pria biologis) untuk menggunakan ruang ganti dan toilet wanita. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan sebagian wanita terkait privasi dan keamanan, serta mempertanyakan bagaimana prinsip inklusivitas dan kesetaraan gender diterapkan dalam ruang privat dengan mempertimbangkan perbedaan biologis, hingga timbul kekhawatiran akan potensi peningkatan risiko pelecehan seksual oleh oknum yang menyalahgunakan kebijakan tersebut. Dan masih sangat banyak kasus lainnya

2. Aborsi sebagai Hak Mutlak tanpa Batasan Moral yang Dipertimbangkan

Woke Culture dalam beberapa interpretasinya cenderung mendorong pandangan bahwa aborsi adalah hak reproduksi yang tidak boleh dibatasi secara signifikan, tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek moral dan etika yang sensitif bagi sebagian besar masyarakat. Dalam beberapa kasus, kebijakan yang dihasilkan dari pandangan ini memicu perdebatan intens tentang kapan kehidupan manusia layak untuk dilindungi secara hukum dan moral.

Contoh kasus: Di beberapa negara bagian AS, terdapat kebijakan yang memungkinkan aborsi dilakukan hingga tahap akhir kehamilan. Pendukung kebijakan ini menekankan otonomi tubuh wanita, sementara pihak lain mengajukan argumen tentang hak hidup janin, terutama pada tahap perkembangan lanjut.

3. Intervensi Medis terhadap Identitas Gender sejak Dini tanpa Konsensus Ilmiah yang Kuat

Beberapa kebijakan dan panduan yang muncul dalam konteks Woke Culture memungkinkan anak-anak dan remaja untuk menerima terapi hormon atau prosedur medis untuk mengubah perkembangan biologis mereka sebelum mencapai usia dewasa. Hal ini sering kali didorong oleh penekanan pada afirmasi diri dan hak individu untuk menentukan identitas gender mereka.

Contoh: Di Inggris, laporan independen Cass Review mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah anak dan remaja yang mencari perawatan medis untuk gender dysphoria. Laporan ini juga menyoroti kurangnya bukti jangka panjang yang kuat mengenai efek terapi hormon dan intervensi medis lainnya pada kelompok usia ini, serta perlunya pendekatan yang lebih hati-hati dan holistik.

4. Politisasi Identitas dan Potensi Penghapusan Norma Tradisional yang Tidak Berbahaya

Woke Culture sering kali mendorong perubahan sosial yang drastis dengan mempolitisasi berbagai aspek identitas dan mempertanyakan atau bahkan menyerukan penghapusan norma-norma tradisional yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai inklusivitas dan progresif. Meskipun bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan, pendekatan ini terkadang dianggap mengabaikan nilai-nilai konservatif yang juga dianut oleh sebagian besar masyarakat.

Contoh: Beberapa perusahaan besar kini menerapkan kebijakan yang mewajibkan karyawan menggunakan lencana pronoun (he/him, she/her, they/them) sebagai bentuk inklusivitas gender. Meskipun bertujuan untuk menghormati identitas gender karyawan, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan tentang kebebasan individu dalam memilih apakah mereka ingin berpartisipasi dalam praktik tersebut dan potensi tekanan sosial bagi mereka yang tidak melakukannya.

5. Larangan Berpakaian atau Berdandan yang Dianggap Menggunakan Budaya Lain (Cultural Appropriation) yang Kontroversial

Salah satu aspek dari Woke Culture yang sering menjadi perdebatan sengit adalah konsep cultural appropriation, yaitu ketika seseorang dari budaya mayoritas dianggap “mengambil” elemen budaya minoritas tanpa izin, pemahaman yang cukup, atau dengan cara yang merendahkan. Penerapan konsep ini terkadang menimbulkan kritik ketika dianggap berlebihan atau tidak mempertimbangkan konteks dan niat di balik penggunaan elemen budaya tersebut.

Contoh:

- Kasus Kimono di Festival Jepang – Beberapa turis asing yang mengenakan kimono di acara budaya Jepang pernah dikritik oleh sebagian pihak karena dianggap “mengambil” budaya Jepang tanpa memahami makna historis dan budayanya. Namun, pandangan ini tidak selalu diterima oleh masyarakat Jepang sendiri, di mana banyak yang justru merasa senang dan terhormat melihat orang asing mengapresiasi dan mengenakan pakaian tradisional mereka.

- Kontroversi Dreadlocks – Sejumlah selebriti dan individu kulit putih yang mengenakan gaya rambut dreadlocks pernah mendapat kecaman karena dianggap mengambil elemen budaya Afrika tanpa memahami sejarah panjang dan signifikansinya dalam komunitas tersebut. Salah satu kasus terkenal adalah penyanyi Zendaya, yang pernah dikritik karena mengenakan dreadlocks di acara penghargaan, meskipun ia sendiri memiliki keturunan Afrika-Amerika, menunjukkan kompleksitas isu ini.

- Festival Musik dan Kostum Tradisional – Di beberapa festival musik, seperti Coachella, penggunaan pakaian tradisional dari budaya lain, seperti hiasan kepala suku Indian atau pakaian khas Amerika Latin, sering kali memicu perdebatan tentang apakah itu bentuk apresiasi atau eksploitasi budaya.

6. Koreksi Kebijakan oleh Pemerintahan Trump terhadap Pengaruh Woke Culture

Sejak kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2025, Donald Trump telah mengambil berbagai langkah yang bertujuan untuk membatasi pengaruh Woke Culture dalam kebijakan pemerintah dan berbagai institusi publik. Langkah-langkah ini didasarkan pada pandangan bahwa Woke Culture telah melampaui batas dan mengancam nilai-nilai tradisional serta kebebasan individu.

Beberapa kebijakan utama yang diterapkan:

- Pembatasan penggunaan istilah yang dianggap “woke” dalam dokumen resmi – Pemerintah AS menginstruksikan lembaga-lembaga federal untuk meninjau dan menghapus kata-kata dan frasa yang dianggap terkait dengan ideologi woke dari dokumen dan komunikasi resmi, termasuk istilah seperti “transgender,” “privilege,” dan “social justice.”

- Penghapusan kebijakan Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) di institusi pemerintah dan potensi pembatasan di universitas – Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang secara bertahap menghapus program DEI di berbagai departemen pemerintah dan militer, serta mengancam akan melakukan evaluasi dan potensi pemotongan dana federal bagi universitas yang dinilai terlalu fokus pada kebijakan berbasis DEI.

- Revisi kebijakan gender dalam dokumen resmi untuk menekankan definisi biologis – Pemerintah AS melakukan revisi terhadap kebijakan terkait gender dalam paspor dan formulir resmi lainnya, dengan menghapus opsi “X” sebagai penanda gender netral dan kembali menekankan definisi “sex” berdasarkan biologi. Pemerintah AS hanya mengakui 2 gender: pria (male) dan wanita (female).

- Penghapusan pelatihan inklusivitas yang dianggap ideologis di lembaga pemerintah – Program pelatihan yang berfokus pada kesetaraan gender, keberagaman, dan inklusi yang dianggap mempromosikan pandangan ideologis tertentu dihapus dari berbagai departemen dan agensi pemerintah.

Langkah-langkah ini mencerminkan adanya upaya signifikan untuk mengoreksi dampak yang dianggap ekstrem dari Woke Culture, terutama dalam ranah kebijakan publik dan institusi pemerintahan, meskipun kebijakan ini juga menuai kritik dan perdebatan dari berbagai pihak.

Solusi dan Cara Mengatasi

Agar masyarakat tidak terjebak dalam budaya pembungkaman dan polarisasi yang kontraproduktif, diperlukan pendekatan yang lebih seimbang dan konstruktif:

- Mendorong Pengembangan Berpikir Kritis yang Aktif dan Mandiri – Institusi pendidikan di semua tingkatan perlu secara aktif melatih generasi muda dalam keterampilan berpikir kritis, termasuk kemampuan untuk menganalisis informasi dari berbagai sumber secara objektif, mengidentifikasi bias dan asumsi yang mendasari suatu narasi, serta membentuk pendapat berdasarkan bukti dan logika, bukan hanya mengikuti narasi yang dominan tanpa refleksi. Ini dapat diimplementasikan melalui diskusi kelas yang terbuka dan mendorong pertanyaan, penugasan yang menuntut analisis mendalam dan perbandingan perspektif, serta paparan terhadap beragam sudut pandang, bahkan yang saling bertentangan, dalam suasana yang aman dan menghargai.

- Mengembangkan Budaya Diskusi yang Sehat, Inklusif, dan Berbasis Empati – Perbedaan pendapat adalah bagian yang tak terhindarkan dari masyarakat yang kompleks dan seharusnya tidak menjadi alasan untuk permusuhan atau pengucilan. Penting untuk mempromosikan lingkungan di mana individu merasa aman untuk menyampaikan pandangan mereka dengan hormat, dan di mana orang lain bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan perspektif yang berbeda dengan pikiran terbuka. Ini memerlukan penekanan pada empati, kemampuan untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain, bahkan ketika tidak setuju dengan pendapat mereka. Platform daring dan luring perlu dimoderasi untuk mendorong dialog yang konstruktif dan mencegah penyebaran ujaran kebencian atau penghinaan.

- Menyeimbangkan Empati terhadap Isu Sosial dengan Komitmen terhadap Kebebasan Berpendapat dan Akal Sehat – Penting untuk tetap memiliki kepedulian yang tulus terhadap isu-isu keadilan sosial dan diskriminasi tanpa mengorbankan hak fundamental untuk berbicara dengan bebas dan menggunakan akal sehat dalam mengevaluasi berbagai klaim dan kebijakan. Mencari keseimbangan ini berarti mendukung upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil sambil tetap menjaga ruang untuk perdebatan yang rasional dan berbasis bukti, serta menolak upaya untuk membungkam pandangan yang berbeda hanya karena dianggap tidak sesuai dengan narasi woke tertentu.

- Mempromosikan Literasi Media dan Informasi yang Mendalam – Dalam era informasi digital yang serba cepat, penting bagi individu untuk mengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi sumber informasi secara kritis, membedakan antara fakta dan opini, serta mengidentifikasi potensi disinformasi atau propaganda. Literasi media yang kuat dapat membantu individu untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi ekstrem dan membangun pemahaman yang lebih nuanced tentang isu-isu sosial.

- Mendorong Refleksi Diri dan Pengakuan atas Kompleksitas Isu Sosial – Banyak isu sosial yang kompleks dan memiliki berbagai dimensi. Penting untuk mendorong individu untuk melakukan refleksi diri atas keyakinan dan asumsi mereka, serta mengakui bahwa tidak semua masalah memiliki solusi yang sederhana atau pandangan yang tunggal. Keterbukaan terhadap kompleksitas dapat membantu mengurangi polarisasi dan mendorong pendekatan yang lebih hati-hati dan berbasis pemahaman yang mendalam.

Kesimpulan

Woke Culture dan Cancel Culture, meskipun berakar pada niat awal yang baik untuk mengatasi ketidakadilan sosial, telah berkembang menjadi fenomena yang berpotensi merusak fondasi kebebasan berpikir dan penggunaan akal sehat dalam masyarakat. Jika dinamika ini terus berlanjut tanpa refleksi dan penyesuaian, budaya ini dapat membawa dampak yang sangat merusak dan lebih merugikan terhadap kualitas diskusi publik, perkembangan intelektual, dan kohesi sosial di masa depan.

Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, literasi media yang mendalam, dan kesediaan untuk mengakui kompleksitas isu sosial adalah langkah-langkah penting untuk mengatasi potensi dampak negatif dari Woke Culture dan Cancel Culture, serta membangun masyarakat yang lebih inklusif, toleran, dan berdasarkan pada akal sehat.

📖 Baca atau 🎧 Dengarkan Juga:

- 1. Mengupas Mindset Seorang Pemenang: Intisari 11 Pelajaran Hidup dari Presiden Trump.

- 2. Fenomena Self-Quitting Gen Z: Saat Perubahan Resiliensi Mengubah Dunia Kerja.

- 3. Tumbuh dengan Layar, Kehilangan Ketangguhan: Sains di Balik Generasi Salju.

- 4. Budaya Sleep Paralysis: Dari Iblis Kuno hingga Alien Modern.

- 5. Mitos “Brainstorming”: Mengapa Ide Terbaik Sering Muncul Saat Kita Menyendiri?.

-

01Era Dunia – Artikel 1: Mengapa Tiga Perspektif Era Ini Penting?

01Era Dunia – Artikel 1: Mengapa Tiga Perspektif Era Ini Penting? -

02Menavigasi Dunia Modern: Kekuatan Akal Sehat Sebagai Kompas Utama yang Tak Lekang Oleh Waktu

02Menavigasi Dunia Modern: Kekuatan Akal Sehat Sebagai Kompas Utama yang Tak Lekang Oleh Waktu -

03Menjelajahi Galeri Awan: Dari Langit Biasa Hingga Fenomena Langka yang Memukau

03Menjelajahi Galeri Awan: Dari Langit Biasa Hingga Fenomena Langka yang Memukau -

04Dari Kulit Binatang hingga Mode Digital: Evolusi Pakaian dan Peran Besar Tiongkok dalam Sejarah Tekstil

04Dari Kulit Binatang hingga Mode Digital: Evolusi Pakaian dan Peran Besar Tiongkok dalam Sejarah Tekstil -

05Hewan dengan Indra Super: Keajaiban Sensorik di Alam dan Dampaknya terhadap Teknologi

05Hewan dengan Indra Super: Keajaiban Sensorik di Alam dan Dampaknya terhadap Teknologi -

06Marga Tionghoa: Warisan Sejarah dan Identitas Keluarga

06Marga Tionghoa: Warisan Sejarah dan Identitas Keluarga -

07Misteri dan Makna Budaya di Balik Urban Legend: Kisah yang Tak Lekang oleh Waktu

07Misteri dan Makna Budaya di Balik Urban Legend: Kisah yang Tak Lekang oleh Waktu